Un grande patchwork di copertine

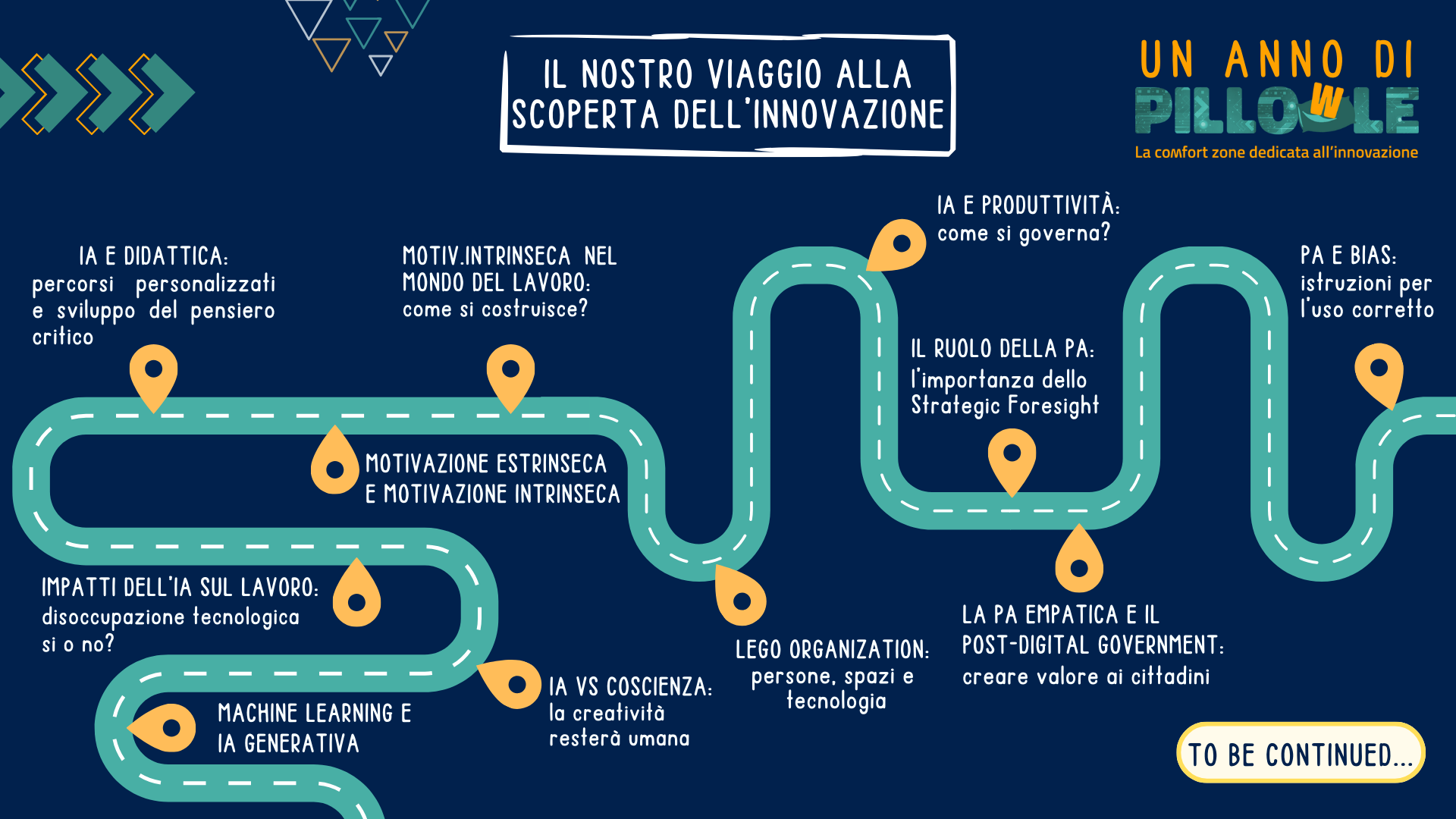

In occasione dell’anniversario di Pillo(w)le, abbiamo deciso di ripercorrere tutto il viaggio fatto finora e quale modo migliore per farlo se non cucendo insieme tutte le copertine che ci hanno accompagnato in questo anno passato insieme?

Quali impatti ha avuto la rivoluzione digitale sulle nostre vite? E come possiamo reagire ai cambiamenti?

Navigare i temi dell’innovazione, dell’Intelligenza Artificiale e dei cambiamenti che le nuove tecnologie hanno apportato – e continuano ad apportare – al nostro mondo, non è una sfida semplice. Per questo motivo, esattamente un anno fa, è nato Pillo(w)le: un format pensato per indagare i temi dell’innovazione, in modo semplice e di facile fruizione.

Nel corso del nostro viaggio, abbiamo incontrato alcuni personaggi che ci hanno guidato e aiutato nell’approfondimento dei diversi argomenti. Ora, però, è necessario fare un po’ di ordine e capire come tutti questi concetti e temi si collegano tra di loro. A supportare la nostra impresa e a fornire le coordinate giuste ci sarà il nuovo Supereroe: il Professor Radar!

Il nostro viaggio è partito dal macro-tema dell’Intelligenza Artificiale: abbiamo chiarito immediatamente che sarebbe più corretto parlare di Intelligenze Artificiali, al plurale. Esistono, infatti, diverse macro-tipologie di IA, riconducibili al Machine Learning e all’IA Generativa. Nella prima Pillo(w)la abbiamo introdotto e conosciuto i primi due personaggi, DataMan e GeneraDiva, rappresentanti delle due tipologie di IA. Dataman, la capacità di analizzare i dati, il machine learning, ha il superpotere di vedere e di prevedere. GeneraDiva, invece, ha gli occhi bendati, perché in realtà non vede il futuro, ma racconta le sue storie, rappresentandoci un mondo da costruire, insieme. Queste due macro-tipologie di Intelligenza Artificiale ci danno la possibilità di avere degli strumenti potentissimi, non solo per analizzare il mondo come non è mai stato fatto prima d’ora, ma anche per raccontarlo con un senso di creatività del tutto nuovo.

D’altro canto, è innegabile che l’avvento dell’IA, soprattutto generativa, ha suscitato nella società dei timori in merito alla possibilità che questa tecnologia possa sostituire alcune competenze e attività proprie dell’essere umano. Per questo motivo, nella seconda Pillo(w)la, abbiamo approfondito il tema della creatività mettendo a confronto l’IA e la coscienza umana. Siamo giunti alla conclusione che le dimensioni proprie dell’essere umano non potranno essere in alcun modo sostituite dalle macchine, le quali possono solamente provare a imitarle e a supportarle. L’IA, infatti, come tutti gli strumenti tecnologici, può elaborare numeri e fare correlazioni, ma non potrà mai dare senso e significato alle cose: per fare questo c’è bisogno di noi, dell’interpretazione delle persone. Ne consegue, quindi, che la creatività, l’etica, la morale, l’identità, la filosofia non potranno mai essere generate direttamente dall’Intelligenza Artificiale senza l’elemento umano.

Un altro grande tema, oggetto di dibattito e che suscita molta preoccupazione, riguarda gli impatti dell’IA sul lavoro. È vero che le macchine sostituiranno alcune mansioni e, persino, delle professioni? E perché sentiamo parlare di disoccupazione tecnologica? Al momento non abbiamo risposte certe a queste domande: la letteratura, infatti, si divide tra pessimisti e ottimisti. Ad oggi, possiamo solamente prevedere una serie di scenari futuri e prepararci a questi. Per tale motivo, molti ricercatori hanno elaborato una serie di modelli per prevedere e prevenire gli impatti dell’IA sul lavoro. Tra questi c’è sicuramente Edward Felten, il quale propone uno strumento per definire quali saranno le professioni che subiranno più cambiamenti, tenendo conto del grado di esposizione e di complementarità delle attività e delle professioni all’IA. Secondo lo studioso, alcuni compiti verranno sostituiti dalla tecnologia; altri, invece, impiegheranno più tempo per essere convertiti del tutto. Fortunatamente, alcune attività rimarranno proprie dell’essere umano: parliamo delle competenze, ovvero le soft skills e le hard skills.

Se, come appena detto, molte competenze resteranno umane, sarà allora necessario rimanere al passo con la velocità dell’innovazione, affinché queste non diventino obsolescenti. Bisognerà, quindi, ripartire dalla formazione e dal ripensare la scuola. Nella Pillo(w)la 8, infatti, ci siamo interrogati su come valorizzare una trasformazione umana, prima che digitale, e in che modo può essere introdotta e utilizzata l’IA nella didattica. Abbiamo, quindi, disegnato il nuovo ruolo degli insegnati, che ora sono chiamati a stimolare il pensiero critico degli studenti, sperimentando nuovi metodi educativi con l’IA (come, ad esempio, la flipped classroom). Gli studenti, infatti, necessitano, ora più che mai, di un percorso formativo flessibile e personalizzato, che favorisca l’apprendimento autonomo e lo sviluppo del pensiero critico.

Tuttavia, nella Pillo(w)la 9, abbiamo visto come un ostacolo allo sviluppo di tali competenze è rappresentato dall’adozione di metodologie basate sugli incentivi: è stato, infatti, dimostrato che il sistema bastone-carota può risultare controproducente per l’incremento della creatività. Al contrario, la strategia migliore da seguire potrebbe essere quella di incoraggiare la propensione ad agire per curiosità o per passione. In altre parole, bisognerà far leva sulla motivazione intrinseca, piuttosto che su quella estrinseca, a partire prima dalla formazione all’interno delle scuole e poi nel lavoro, all’interno delle organizzazioni.

Nella Pillo(w)la 10, ci siamo, quindi, chiesti come costruire la motivazione intrinseca all’interno delle aziende. Siamo partiti dal modello di Pink – secondo il quale, è necessario far leva sull’autonomia delle persone, sulla mastery e sul sentirsi parte di un progetto comune – passando per il modello di Mihaly Csikszentmihalyi, il quale sostiene un approccio umanocentrico, che abbia come obiettivo il raggiungimento della zona del “Flow”, attraverso lo sviluppo dell’autonomia delle persone, l’empowerment delle risorse e il tempo da dedicare alla sperimentazione e al riconoscimento dell’errore.

A questo punto del viaggio, abbiamo delineato, dunque, il modello di organizzazione ideale che bisognerebbe adottare: la Lego Organization, dove ogni persona, come i mattoncini lego dotati di caratteristiche proprie, è in grado, con il suo bagaglio di capacità e competenze, di riconfigurare da sola le connessioni. In questo modo, l’organizzazione può reagire e rimodellarsi, diventando, quindi, flessibile in risposta ad un mondo in continua evoluzione. Nello specifico, l’obiettivo dei dirigenti sarà quello di facilitare lo sviluppo, promuovendo il cambiamento e favorendo la motivazione intrinseca. Di conseguenza, le persone diventeranno sempre più proattive, autonome, motivate e competenti. In quest’ottica è fondamentale imparare a svolgere degli esercizi di futuro, adottando approcci e metodologie anticipatorie.

Abbiamo, quindi, conosciuto una nuova Supereroina: VisionAria, il cui potere è proprio quello di immaginare il futuro, fornendo all’organizzazione una visione strategica e anticipatoria. Vihttps://www.michelepetrocelli.it/pillowla-n-12-la-legoorganization-persone/sionAria, infatti, legge i cambiamenti e supporta il team, affinché l’intero sistema sia in grado di reagire al continuo evolversi dell’innovazione.

Inoltre, rimodulare l’organizzazione intorno alle persone vuol dire anche ripensare gli spazi, partendo dall’assunto che l’ufficio non sarà più l’unico posto dove poter lavorare. Le persone dovranno, infatti, avere la possibilità di scegliere dove meglio svolgere i propri compiti. In altre parole, bisognerà creare degli spazi che servano a generare la creatività e la concentrazione al momento giusto. Infine, la tecnologia dovrà inserirsi all’interno di una cultura organizzativa ben delineata, in modo da poter essere utilizzata per aumentare la produttività e migliorare l’efficienza.

A tal proposito, ci siamo domandati come può l’Intelligenza Artificiale contribuire all’aumento della produttività. È innegabile che l’utilizzo dell’IA nel lungo termine è da considerarsi come una risorsa fondamentale per le aziende, ma deve essere utilizzata con lo scopo di incrementare la loro produttività. Per far ciò, è indispensabile ricercare un allineamento tra le persone, la cultura e la tecnologia. Come? Il primo passo sarà costruire l’Intelligenza Artificiale intorno alle attività svolte dalle persone, anziché mirare a sostituirle. Successivamente, bisognerà integrare un sistema di governance anticipatoria nel processo decisionale, per adattarci agilmente ai rapidi cambiamenti tecnologici e mitigare i potenziali rischi.

È evidente, quindi, che la Pubblica Amministrazione giochi un ruolo fondamentale nel farsi promotore di governance anticipatorie. Per rispondere ai cambiamenti in atto, dovrà, infatti, dotarsi dello Strategic Foresight, una metodologia che permette di delineare diversi scenari di futuro plausibili, in modo da progettare politiche resilienti e pronte per affrontare le sfide. Di conseguenza, anche la Pubblica Amministrazione dovrà orientarsi verso un modello umanocentrico: il governo post-digitale, che metta al centro i cittadini e le loro esigenze. In altre parole, la Pubblica Amministrazione dovrà trasformarsi in PA Empatica, un approccio secondo il quale l’obiettivo principale deve essere la creazione di servizi che diano valore ai cittadini. Solo così le persone potranno beneficiare a pieno di tutti i vantaggi offerti dall’IA.

Attenzione, però, perché la digitalizzazione della PA può celare alcuni rischi che non devono essere sottovalutati. Quali? I bias! Nella quarta Pillo(w)la abbiamo, quindi, delineato una serie di istruzioni per l’uso corretto della tecnologia nella PA. Ci sarà, quindi, bisogno di un Supervisore che controlli la presenza di bias, li corregga e controlli i nuovi risultati ottenuti.

Questa, dunque, è la sintesi della prima parte del viaggio che abbiamo fatto finora, insieme ai Supereroi, che poi – a pensarci bene – rappresentano un po’ tutti noi, che cerchiamo di affrontare la quotidianità in modo consapevole. È questo, dunque, il messaggio di Pillo(w)le: l’innovazione non è qualcosa di complicato, è uno strumento e noi dobbiamo imparare a comprenderla per saperla utilizzare al meglio. L’innovazione, infatti, viene dal capitale umano, non dalla tecnologia, in cui si incardina successivamente: siamo noi a generare innovazione. Una volta capito tutto questo, saremo in grado costruire il mondo che vogliamo e desideriamo.

Il nostro viaggio, però, non finisce qui. Ci sono ancora tanti temi da esplorare e molti personaggi ancora da incontrare…